IVE生访谈彩虹邨老街坊制作生命故事册

建筑信息模拟重构屋邨风貌 保留重建前的历史印记

-

有「香港最美屋邨」之称的彩虹邨落实进行重建,为留住珍贵的屋邨特色和社区回忆,香港专业教育学院(IVE)跨学科师生团队运用专业知识,策划「『邨』越彩虹.『楼』住回忆」项目,以建筑信息模拟(Building Information Modeling,BIM)和虚拟实境(Virtual Reality,VR)等科技,将彩虹邨全貌和历史景象重现于数码世界,并记录老街坊的昔日故事和社区情怀,为彩虹邨保存历史印记。

跨学科合作实践所学 推动社区保育

彩虹邨于1962年落成,标志性的七彩外墙、富人情味的旧式屋邨设计及小店林立的街道,形成彩虹邨独特面貌。「『邨』越彩虹.『楼』住回忆」项目由IVE社区服务策划及领航高级文凭和IVE建造管理学高级文凭的师生合作筹划,在职业训练局(VTC)社区参与办事处,以及服务彩虹邨的循道卫理杨震社会服务处彩虹长者综合服务中心协助下,希望透过此项目让学生运用所学,承传屋邨的历史和特色,留住「彩虹」。

参与学生运用社区服务策划的知识,与彩虹邨的老街坊访谈,细听他们的人生故事与成长点滴,制作成电子生命故事册;又活用航拍、360度全景拍摄和BIM科技,重塑标志性地标和老街坊往日的生活场景,以VR方式呈现成沉浸式影像,带来犹如置身彩虹邨的数码体验。

居住彩虹邨六十载 历经风雨见彩虹

在此项目中,IVE(沙田)幼儿、长者及社会服务系社区服务策划及领航高级文凭学生以半年时间探访十名彩虹邨的老街坊,了解他们于彩虹邨生活六十载的点点岁月,将他们的生命故事制作成电子故事册,承传回忆。

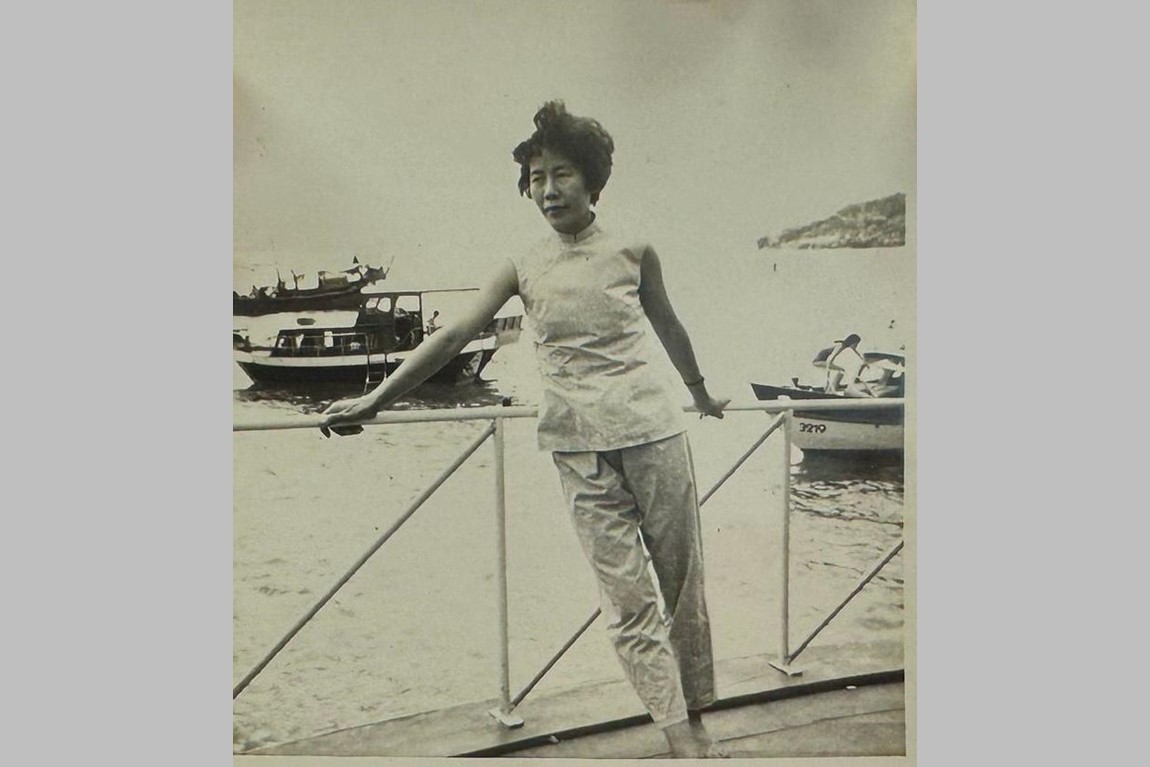

其中学生钟咏诗(Niki)、李泳彬和彭心悦负责访问一名已届九旬的陈婆婆,令她们印象深刻,Niki说:「陈婆婆的童年坎坷,在广州的战乱下成长亦曾加入游击队,后来与丈夫南下香港定居,并于1964年入住彩虹邨,至今居住逾60年。陈婆婆在彩虹邨超过半个世纪,人生首份工作都在这屋邨,她当年在邨内的『八号楼梯』从事『包伙食』,为当时于彩虹邨进行兴建工作的建筑工人准备午餐,间接成为建设彩虹邨的一员;她又经历1965年香港大制水的艰苦岁月,当时每四日供水一次,她挺著孕肚、提著火水罐,由街喉搬水上六楼住所。」Niki指陈婆婆在彩虹邨落地生根,儿孙满堂,与街坊感情深厚,面对彩虹邨重建,陈婆婆在访谈中表现依依不舍之情。

制作生命故事册 走进长者世界学习沟通与关怀

Niki和队员运用IVE课堂所学到有关老年社会学、银髪项目策划、社会服务项目管理等知识,构思出透过访谈了解长者所需所想,再利用口述历史和科技,为陈婆婆制作电子生命故事册,延续珍贵回忆。同时,她们在过程中学习到如何以同理心与长者沟通,掌握更有效的提问设计与引导技巧,更学会结合社区文化与创新科技于项目策划当中,为未来从事社区项目策划或长者相关的工作打下基础。Niki表示:「长者的表达较跳脱,我们要懂得引导,配合丰富的表情和生动的语调,助他们回忆并表达所想。此外,我们在制作生命故事册时,花上不少工夫厘清和重组故事脉络,始能突出完整而动人的生命历程。」Niki又说,彩虹象征雨过天青,陈婆婆故事正与彩虹紧紧相扣,历尽辛酸后在彩虹邨收获人情与温暖,安享晚年。

IVE(沙田)幼儿、长者及社会服务系讲师王家伟指,是次项目让学生学习欣赏上一代的努力与贡献,培养对长者的关怀与尊重。课程常与地区非政府组织合作,为学生安排实习机会,亲身接触受众,相信这些学习体验对同学日后投身长者和社会服务的工作大有帮助。

以BIM科技还原六、七十年代的彩虹邨

当人情故事准备就绪后,团队便思考如何以科技呈现。IVE建造管理学高级文凭应届毕业生雷梓桐、黄嘉鸣、沈长虹、卢浩铭和刘文琪最希望记录彩虹邨的特色建筑设计,让下一代能置身其中,遂想到将彩虹邨的建筑外貌、标志性地标及生活场景数码化。雷梓桐表示:「我们先参考彩虹邨的平面图及建筑图则,初步勾勒环境图,再运用不同科技和工具收集环境数据,如用无人机高空航拍篮球场和大厦的天台,鸟瞰整个彩虹邨;利用360度全景相机记录住宅单位和走廊的空间与比例等。我们在四个月内共进行十次不同形式的数据收集,利用业界常用的BIM立体电脑绘图技术重塑彩虹邨的面貌,当中包括七色篮球场、街市,甚至屋内单位等地标设施。」最终,作品以VR系统呈现,用家戴上VR眼镜便能身临其境地漫游于这个重现的彩虹邨虚拟空间,感受昔日的社区气息与建筑魅力。

为提升系统的故事性,团队根据受访者的口述历史,在虚拟场景中重现其记忆中的生活场景,如陈婆婆曾工作的「八号楼梯」、取水的街喉、和居住多年的家等。为提升作品的感染力,梓桐与队友在细节描绘上花尽心思,她说:「如制水的场景,现今难以想像当时的情况,我们参考历史照片和受访者的描述,在街喉位置加入排队人龙和告示牌,写上『12岁以下不得排队』字样,尽量还原临场感。」科技与人文完美融合,学生不仅重构了彩虹邨的空间轮廓,更让街坊的故事得以在虚拟环境中立体呈现。

夺社区比赛金奖 公开展出加深社会认识职专教育成果

IVE(屯门)建造工程系系主任程启业表示,BIM和小型无人机技术是现今建造业界必需的技能,加上政府重视低空经济发展,IVE建造管理学高级文凭课程为学生提供专业培训和学习机会,今次的项目正是学生结合理论与实践的宝贵经验。程启业透露:「团队未来会研究运用人工智能,为VR系统加入虚拟角色,如与陈婆婆真情对话,进一步提升互动体验。」

此项目早前于「黄金时代展览暨高峰会」中展出,向公众展现职专教育的成果。此外,团队现正与循道卫理杨震社会服务处洽谈,期望此项目日后在其彩虹长者综合服务中心展出,让更多街坊和区外市民可重温彩虹邨的昔日时光。同时考虑将此项目模式延伸至其他待重建的屋邨及历史建筑,让科技成为保育历史的重要桥梁,保存本土文化与社区故事。

「『邨』越彩虹.『楼』住回忆」项目早前参加VTC社区参与办事处举办的「『社』出新主意—VTC社区参与奖励计划」,他们凭杰出作品和解说,赢得评审赏识,项目勇夺比赛的社区参与金奖。

想了解可按此浏览短片。