IVE生訪談彩虹邨老街坊製作生命故事冊

建築信息模擬重構屋邨風貌 保留重建前的歷史印記

-

有「香港最美屋邨」之稱的彩虹邨落實進行重建,為留住珍貴的屋邨特色和社區回憶,香港專業教育學院(IVE)跨學科師生團隊運用專業知識,策劃「『邨』越彩虹.『樓』住回憶」項目,以建築信息模擬(Building Information Modeling,BIM)和虛擬實境(Virtual Reality,VR)等科技,將彩虹邨全貌和歷史景象重現於數碼世界,並記錄老街坊的昔日故事和社區情懷,為彩虹邨保存歷史印記。

跨學科合作實踐所學 推動社區保育

彩虹邨於1962年落成,標誌性的七彩外牆、富人情味的舊式屋邨設計及小店林立的街道,形成彩虹邨獨特面貌。「『邨』越彩虹.『樓』住回憶」項目由IVE社區服務策劃及領航高級文憑和IVE建造管理學高級文憑的師生合作籌劃,在職業訓練局(VTC)社區參與辦事處,以及服務彩虹邨的循道衛理楊震社會服務處彩虹長者綜合服務中心協助下,希望透過此項目讓學生運用所學,承傳屋邨的歷史和特色,留住「彩虹」。

參與學生運用社區服務策劃的知識,與彩虹邨的老街坊訪談,細聽他們的人生故事與成長點滴,製作成電子生命故事冊;又活用航拍、360度全景拍攝和BIM科技,重塑標誌性地標和老街坊往日的生活場景,以VR方式呈現成沉浸式影像,帶來猶如置身彩虹邨的數碼體驗。

居住彩虹邨六十載 歷經風雨見彩虹

在此項目中,IVE(沙田)幼兒、長者及社會服務系社區服務策劃及領航高級文憑學生以半年時間探訪十名彩虹邨的老街坊,了解他們於彩虹邨生活六十載的點點歲月,將他們的生命故事製作成電子故事冊,承傳回憶。

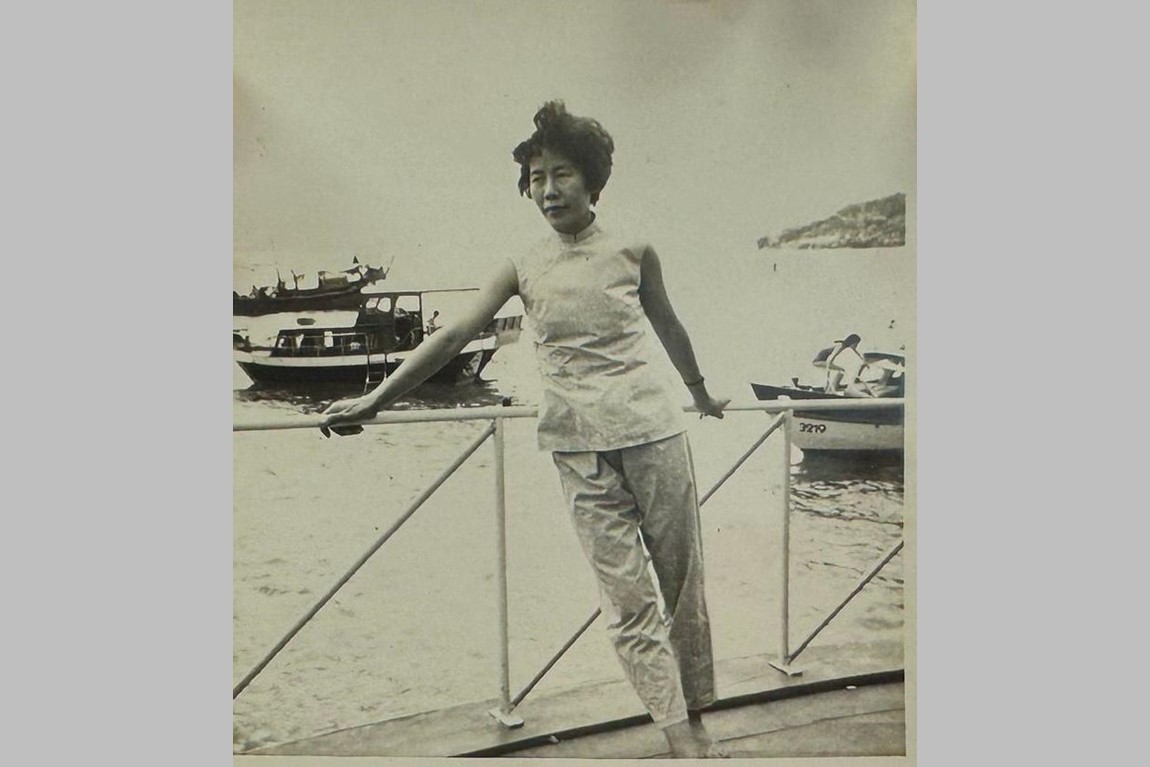

其中學生鍾詠詩(Niki)、李泳彬和彭心悅負責訪問一名已屆九旬的陳婆婆,令她們印象深刻,Niki說:「陳婆婆的童年坎坷,在廣州的戰亂下成長亦曾加入游擊隊,後來與丈夫南下香港定居,並於1964年入住彩虹邨,至今居住逾60年。陳婆婆在彩虹邨超過半個世紀,人生首份工作都在這屋邨,她當年在邨內的『八號樓梯』從事『包伙食』,為當時於彩虹邨進行興建工作的建築工人準備午餐,間接成為建設彩虹邨的一員;她又經歷1965年香港大制水的艱苦歲月,當時每四日供水一次,她挺著孕肚、提著火水罐,由街喉搬水上六樓住所。」Niki指陳婆婆在彩虹邨落地生根,兒孫滿堂,與街坊感情深厚,面對彩虹邨重建,陳婆婆在訪談中表現依依不捨之情。

製作生命故事冊 走進長者世界學習溝通與關懷

Niki和隊員運用IVE課堂所學到有關老年社會學、銀髪項目策劃、社會服務項目管理等知識,構思出透過訪談了解長者所需所想,再利用口述歷史和科技,為陳婆婆製作電子生命故事冊,延續珍貴回憶。同時,她們在過程中學習到如何以同理心與長者溝通,掌握更有效的提問設計與引導技巧,更學會結合社區文化與創新科技於項目策劃當中,為未來從事社區項目策劃或長者相關的工作打下基礎。Niki表示:「長者的表達較跳脫,我們要懂得引導,配合豐富的表情和生動的語調,助他們回憶並表達所想。此外,我們在製作生命故事冊時,花上不少工夫釐清和重組故事脈絡,始能突出完整而動人的生命歷程。」Niki又說,彩虹象徵雨過天青,陳婆婆故事正與彩虹緊緊相扣,歷盡辛酸後在彩虹邨收穫人情與溫暖,安享晚年。

IVE(沙田)幼兒、長者及社會服務系講師王家偉指,是次項目讓學生學習欣賞上一代的努力與貢獻,培養對長者的關懷與尊重。課程常與地區非政府組織合作,為學生安排實習機會,親身接觸受眾,相信這些學習體驗對同學日後投身長者和社會服務的工作大有幫助。

以BIM科技還原六、七十年代的彩虹邨

當人情故事準備就緒後,團隊便思考如何以科技呈現。IVE建造管理學高級文憑應屆畢業生雷梓桐、黃嘉鳴、沈長虹、盧浩銘和劉文琪最希望記錄彩虹邨的特色建築設計,讓下一代能置身其中,遂想到將彩虹邨的建築外貌、標誌性地標及生活場景數碼化。雷梓桐表示:「我們先參考彩虹邨的平面圖及建築圖則,初步勾勒環境圖,再運用不同科技和工具收集環境數據,如用無人機高空航拍籃球場和大廈的天台,鳥瞰整個彩虹邨;利用360度全景相機記錄住宅單位和走廊的空間與比例等。我們在四個月內共進行十次不同形式的數據收集,利用業界常用的BIM立體電腦繪圖技術重塑彩虹邨的面貌,當中包括七色籃球場、街市,甚至屋內單位等地標設施。」最終,作品以VR系統呈現,用家戴上VR眼鏡便能身臨其境地漫遊於這個重現的彩虹邨虛擬空間,感受昔日的社區氣息與建築魅力。

為提升系統的故事性,團隊根據受訪者的口述歷史,在虛擬場景中重現其記憶中的生活場景,如陳婆婆曾工作的「八號樓梯」、取水的街喉、和居住多年的家等。為提升作品的感染力,梓桐與隊友在細節描繪上花盡心思,她說:「如制水的場景,現今難以想像當時的情況,我們參考歷史照片和受訪者的描述,在街喉位置加入排隊人龍和告示牌,寫上『12歲以下不得排隊』字樣,盡量還原臨場感。」科技與人文完美融合,學生不僅重構了彩虹邨的空間輪廓,更讓街坊的故事得以在虛擬環境中立體呈現。

奪社區比賽金獎 公開展出加深社會認識職專教育成果

IVE(屯門)建造工程系系主任程啟業表示,BIM和小型無人機技術是現今建造業界必需的技能,加上政府重視低空經濟發展,IVE建造管理學高級文憑課程為學生提供專業培訓和學習機會,今次的項目正是學生結合理論與實踐的寶貴經驗。程啟業透露:「團隊未來會研究運用人工智能,為VR系統加入虛擬角色,如與陳婆婆真情對話,進一步提升互動體驗。」

此項目早前於「黃金時代展覽暨高峰會」中展出,向公眾展現職專教育的成果。此外,團隊現正與循道衛理楊震社會服務處洽談,期望此項目日後在其彩虹長者綜合服務中心展出,讓更多街坊和區外市民可重溫彩虹邨的昔日時光。同時考慮將此項目模式延伸至其他待重建的屋邨及歷史建築,讓科技成為保育歷史的重要橋樑,保存本土文化與社區故事。

「『邨』越彩虹.『樓』住回憶」項目早前參加VTC社區參與辦事處舉辦的「『社』出新主意—VTC社區參與奬勵計劃」,他們憑傑出作品和解說,贏得評審賞識,項目勇奪比賽的社區參與金奬。

想了解可按此瀏覽短片。