把握湾区事业前景 开辟职专升学新径吸引非本地学生

-

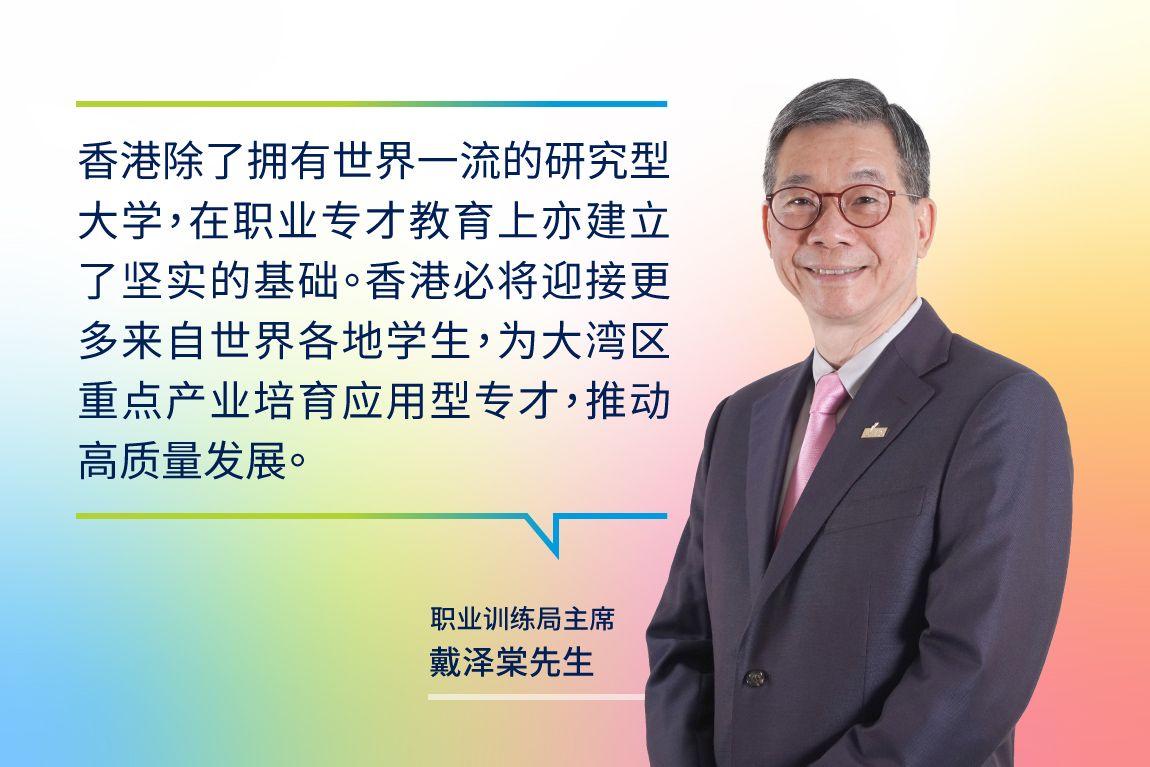

職業訓練局主席 戴澤棠先生

香港作为粤港澳大湾区的国际城巿,不仅是企业投资及落户的理想据点,更具备汇聚及培育专才的优越条件,为大湾区产业发展注入动力。

香港特区政府於2023年《施政报告》中明确提出发展国际专上教育枢纽的目标,确立香港在培育国际化专才的关键角色。香港除了拥有世界一流的研究型大学,在职业专才教育上亦建立了坚实的基础,可吸纳不同求学志向的非本地学生,为大湾区重点产业培育应用型专才,推动高质量发展。

高质量产业发展 创造技术型职位

随着经济的转型,从劳工密集的工业转向高增值、创新科技主导的行业发展,拥有数码技能和创新研发能力的人才对产业升级及可持续社会经济发展至关重要。在今年的全国两会上,国家重点提倡「加快发展新质生产力」,以科技创新作为驱动力。大湾区作为内地产业发展的战略重地,汇聚众多科技领军企业,正积极培育及引进高技能人才以配合发展需求。与此同时,香港也大力投资发展创新科技、新型工业化、航空及航运等高增值行业。自去年十月开始,政府先後引进约50家来自生命健康科技、人工智慧与数据科学、金融科技及先进制造与新能源科技等产业的重点企业,预计将创造超过13,000个就业机会(注 1)。

香港、大湾区以至整个亚太区的高质量产业发展,都需要大量拥有熟练专业技术、善於应用科技的实干人才。值得一提的是,亚太地区的年轻人口(15至24岁)超过6亿,随着区内的基础教育越趋普及,我们必须抓紧良机,为年轻人提供更多元化和国际化的专上教育机会,将人口红利转化成大湾区以至整个亚太区的发展助力,从而提升整个区域的人才竞争力。

专上教育宜多元 吸引非本地生来港

香港拥有世界级的大学,现时每年来港修读教资会资助课程的非本地学生逾两万人(注2)。然而,对非本地生而言,除了传统学术课程,本港的职专教育亦具有一定的吸引力。非本地生除了关注课程的质素及认受性外,亦同样重视课程所提供的机会和出路,譬如在学时的实习机会、毕业後是否能获取专业资格、以及院校在不同行业领域的声誉等;而香港及邻近城巿的经济产业动向,亦是他们考虑来港学习的重要因素。

职业专才教育以培养技能及应用能力为核心,由课程规划、教学模式以至实习安排,都非常着重业界的参与,以协助学生掌握职场所需的技能,了解行业前景及专业发展阶梯。因此,相较传统学术课程,职专课程的学生在毕业时,一般已具备其专业所需的技能及职场实战经验,能更快适应真实的工作环境。

香港具备完善的职专教育课程及升学阶梯,教学内容贴近现今高增值产业的人力资源需求,加上大湾区的发展潜力,为有志在区内发展的年轻人提供实用性强、就业出路广阔的升学途径。香港特区政府推动成立应用科学大学及推广应用型学士学位,相信能吸引更多有不同志向的非本地生来港就读职专课程,令香港成为更多元化的国际专上教育枢纽。除了学士学位课程外,非本地生亦可选择先修读高级文凭课程,适应香港的教学模式及透过实习机会认识香港及大湾区的事业发展机遇。毕业後,学生可灵活选择升读衔接学士学位课程;修读职业训练局指定高级文凭课程的非本地生,更可透过「职专毕业生留港计划」申请毕业後留港在相关行业工作,大大提升他们在香港发展专业的机会。以职业训练局而言,辖下院校开办约100个的高级文凭课程(包括纳入「职专毕业生留港计划」的27个高级文凭课程)及约20个「应用科学为本」学士学位课程,为非本地生提供具价值的职专课程选择。职业训练局高级文凭毕业生的就业数据显示,选择就业毕业生平均就业率约90%,可见毕业生的专业技能获得雇主的广泛认同,充分展现职专教育的优势。

港院校携手创品牌效应 建成就学就职新热点

一项有关东南亚学生热门留学地点的调查显示,除了西方国家,不少学生也选择在先进亚洲国家升学(注3),可见这些较发达地区的升学机会对东南亚学生具有一定吸引力。为了吸引更多来自世界各地的学生,香港的教育机构必须针对他们的期望及需求,提供多元化而贴合个人志向的升学选择。教育局较早前就提出建议,由高等院校合作打造「留学香港」品牌,吸引更多非本地生来港升学并参与大湾区发展。我非常认同此策略,打响香港作为留学城巿的知名度和口碑,增强国际专上教育枢纽的声誉和吸引力,促进本港教育界生态圈协同发展,提质扩容以广纳非本地学生融入大湾区人才库。

在教育机构及政府共同努力下,香港必将迎接更多来自世界各地学生。除了提供多元的就学选择,教育机构还应助非本地生融入本地生活,促进文化包容互鉴,并完善就业对接,助香港及大湾区成功吸纳和培育专才,打造新一代亚洲领袖。

注:

1. 李家超:一浪接一浪成功引进重点企业 在港投资超400亿港元 (2024年3月20日)2. 立法会秘书处资料研究组—教育国际化的最新发展情况 (2023年11月28日)

3. Southeast Asian students eye study destinations within Asia (21 February 2024)